Un village de 3 000 habitant·es où beaucoup de foyers voient un ou plusieurs de leurs membres partir tous les matins : postières, éboueur, ouvrière… Où il faut une crise sanitaire pour qu’une société se souvienne que ces individu·es existent et servent au quotidien, en avoisinant le Smic.

J’habite dans un village de 3 000 habitant·es, sur la place principale. La fenêtre donne sur le centre-ville, la route nationale, l’épicerie, l’école… En période de confinement, je ne la trouve pas si vide que ça, ma commune. Peut-être parce qu’ici, il n’y a pas beaucoup de personnes qui peuvent rester chez elles. Je vais vous parler de ces petites mains, longtemps invisibles, oubliées, ou méprisées. Ces individus qui ne peuvent pas rester chez eux et doivent continuer à travailler.

“Si on me dit de rester chez moi, moi je veux bien !”

Dans mon village se trouve une usine agroalimentaire. À 5 heures, 13 heures, 21 heures, je vois passer les ouvriers et ouvrières au 3×8. Coronavirus ou non, pas d’arrêt possible. “Je me dis que c’est un devoir que l’on doit faire pour nourrir la population”, assure Isabelle*, qui bosse ici depuis une dizaine d’années. Le risque zéro n’existe pas. On fait attention. Mais, si on me dit de rester chez moi, moi je veux bien ! La peur on l’a. Comme tous. Mais on applique les moyens d’hygiène et les protocoles.” Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. Les lavages de main sont réguliers et la tenue réglementaire a été renforcée pour couvrir le nez et la bouche.

“C’est comme dans les voies hiérarchiques : le plus gros ne sera pas touché, c’est le plus petit, compare Isabelle. C’est le truc courant. En temps de guerre ce sont ceux en première ligne qui prennent. Pas ceux, loin derrière, qui commandent les choses.” La prime de 1 000 euros évoquée par Emmanuel Macron ? “On se dit qu’on ne fait pas ça pour rien non plus. Au moins on sait qu’on est un petit peu reconnu malgré tout, lâche l’ouvrière avant de tempérer. L’argent ne fait pas tout non plus. Si on attrape cette maladie et que certains décèdent, cet argent-là… bon.”

Conserver la chaîne alimentaire

En arrivant à l’usine, les collègues prennent des nouvelles des un·es et des autres. “On fait beaucoup d’heures. Donc, on a la fatigue, le surplus… C’est toujours bon d’avoir le soutien d’un collègue et cet esprit d’équipe”, confie l’ouvrière. Malgré tout je me dis que je suis contente de travailler. On craint de ne plus avoir de travail, de paie.” Petit salaire ou non, Isabelle tient sa place : “C’est notre travail, donc on le fait. On est tous responsable de chacun, on se suit tous. Au bout ce sont les consommateurs et l’alimentation. Il le faut.”

“Il le faut.” C’est ce que j’entends aussi au supermarché du village. Les employé·es ne chôment pas : le drive est plein trois, quatre jours en avance. Le monde afflue devant les portes. Les client·es entrent par quatre ou cinq, pour éviter la foule à la caisse et protéger les employé·es. Les caissier·ères sont protégé·es par des barrières de plexiglas. Des salarié·es exposé·es. Comme Corinne, 52 ans, hôtesse de caisse et d’accueil en supermarché depuis 20 ans, qui essaye de faire comprendre aux client·es qu’on ne peut pas venir tous les jours pour “une baguette et un pack d’eau”.

“Sans les caissières, il n’y a plus de magasins”

Si certain·es client·es réagissent mal aux horaires aménagés, la majorité remercie les employé·es d’être là. “Une cliente nous a même offert des fleurs. Les gens sont beaucoup plus ouverts et gentils. Des personnes qui ne faisaient pas attention à nous en caisse, qui étaient sur leur téléphone par exemple, sont devenus plus attentives. Ça nous met un peu plus de baume au coeur d’aller travailler dans ces conditions-là”, sourit Corinne. Elle s’inquiète un peu, son conjoint étant malade : “Pour l’instant, je n’ai pas peur. J’appréhende un peu seulement. Je préférerais être à la maison avec mes filles et mon mari. Mais nos patrons nous ont dit que je pourrai être arrêtée quand j’en sentirai le besoin.”

Aurélie, hôtesse d’accueil et de caisse depuis dix ans et maman d’un garçon de deux ans, est soucieuse : “J’aimerais être confinée comme tout le monde. Je ne vais pas travailler par gaieté de coeur. J’ai peur de le transmettre à mes proches, et à mon fils. Ici, on a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et prennent ça à la légère, qui pensent que c’est une grippe ou un rhume. Alors que pas du tout !”

Être caissière, “ce n’est pas que faire bip-bip” affirme la jeune femme. “Les gens voyaient ça comme un métier banal, quelconque et très facile. Et là, ils se rendent compte que sans les caissières, il n’y a plus de magasins”, constate Aurélie, soutenue avec ses collègues par les client·es. “On entend des “Heureusement que vous êtes là sinon on ne pourrait pas manger”, “Bravo”. Ça fait du bien, ça motive. Je me dis qu’on ne fait pas ça pour rien”, souligne Aurélie.

Parole, parole, parole

Un changement de considération de la part des consommateur·trices, mais aussi de l’État. Emmanuel Macron n’hésite pas à remercier les caissier·eres dans ses discours. “C’est dommage d’en arriver là pour qu’on se rende compte qu’on est un maillon utile de la chaîne. Avant, une caissière n’avait pas vraiment d’importance”, regrette Corinne.

Aurélie s’attend, à la fin de cette crise, à être soutenue financièrement : “Je trouve qu’on le mérite, comme tous les autres corps de métier qui continuent à travailler. Se dire qu’on n’a pas fait tout ça pour rien ; qu’on n’a pas eu peur pour rien.” Car, travailler pendant la pandémie est un facteur de stress. Aurélie acquiesce : “Ce n’est pas physiquement qu’on est fatigué, mais mentalement.” Les discours du Président font sourire la jeune femme : “On se dit qu’il nous soutient, mais ce n’est que des paroles. C’est pas lui qui va donner un chèque à la fin du mois.”

Des factrices au plus proche des habitant·es

À ma fenêtre je vois d’autres travailleur·euses passer, dont ces voitures jaunes. Pas de confinement non plus pour les facteur·rices. À 8h40, entre la gare et la poste, un camion arrive. Les postier·ères préparent les colis pour partir en tournée. Et les demandes explosent depuis le confinement. Journal ou colis, les facteur·rices restent “un lien avec l’extérieur”. “Les clients ont besoin de voir quelqu’un d’autre que leur foyer. On leur explique que tout va bien se passer, qu’ils doivent faire attention”, raconte Marion, à La Poste depuis deux ans. La factrice reçoit des dessins d’enfants, des “merci”.

Quand la voiture jaune arrive, ce sont des sourires, des coucous, des échanges. C’est une véritable fierté pour Corinne et ses quatorze années d’ancienneté : “Je suis heureuse de travailler. Je fais beaucoup de campagne et il y a des personnes âgées, seules. On prend plus le temps car les gens en ont besoin.” De son côté, Marion remarque que “les gens disent que ça fait du bien de retrouver nos anciens facteurs”. Cette mère de famille a décidé de continuer à travailler : “Mes clients ont beaucoup plus besoin de moi, étant seuls. Si eux vont bien, on va bien. Moi, le soir je rentre à la maison et je suis contente d’expliquer à mes enfants que je soutiens les autres. Et eux me disent “Maman on est fiers de toi”.”

Les regards sur les petites mains changent

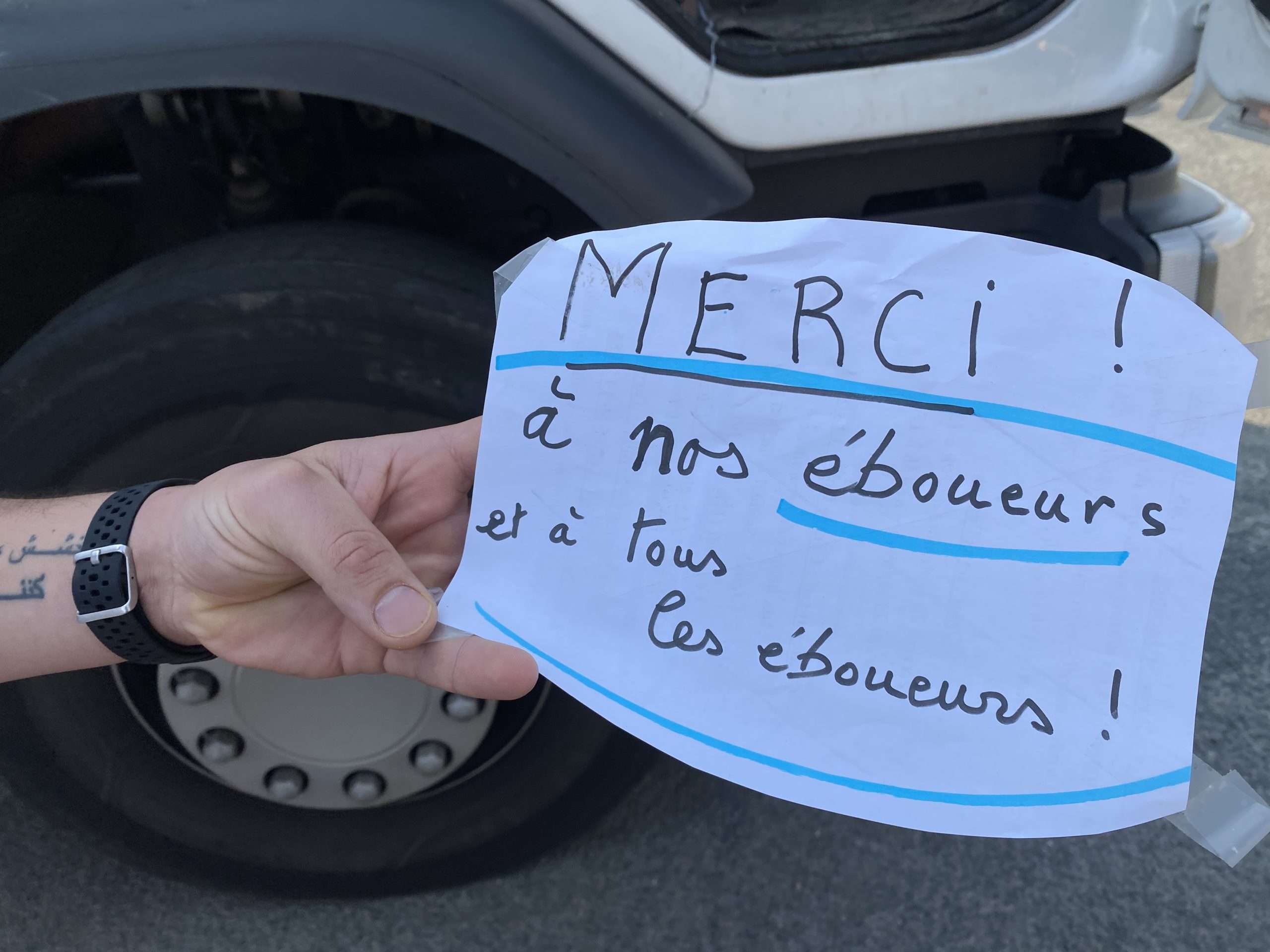

Je peux entendre à 6 heures le camion de ramassage des déchets passer sur la route nationale depuis ma chambre. À 10 heures, Arnaud vient remiser son camion lavé. Avant la crise, il avait tendance à voir des personnes le “regarder de travers, juger, se boucher le nez ou encore changer de trottoir”. Depuis le confinement, le rippeur a noté un changement : “Les gens applaudissement. Ça fait plaisir dans un métier comme celui-ci.” Il lui arrive même de trouver des petits mots sur les sacs et bennes.

“Il n’y a pas plus d’équipement que d’habitude, assure Arnaud. La sécurité n’est pas totale : on est trois dans une cabine du camion.” Les ordures sont susceptibles de les contaminer reconnait-il, plus inquiet pour ses proches ou collègues âgés, que pour lui-même. “J’ai un peu l’impression que ce sont d’en bas qui prennent comme ça a toujours été partout, déplore Arnaud. Mais mon travail ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Il faut bien que quelqu’un continue de ramasser les ordures.” L’éboueur soupire, avant de poursuivre sa journée entamée avant l’aube : “C’est dommage qu’on attende des moments comme ça pour remercier nos corps de métier.”

*Le prénom a été changé.

Un reportage réalisé par Vic. Photo de Une : Vic pour Radio Parleur.

Musique : Down With That par Twin Musicom est distribué sous la licence Creative Commons Attribution.

- 22

- 0

- 3

La production de ce sujet a nécessité :

Heures de travail

Heures de travail

€ de frais engagés

€ de frais engagés

membres de la Team

membres de la TeamParleur sur le pont

L’info indépendante a un coût, soutenez-nous