À la sortie du film documentaire De la guerre froide à la guerre verte, l’équipe de Radio Parleur s’est rendue à la projection-rencontre organisée au cinéma Le Méliès, à Montreuil. L’occasion de rencontrer la réalisatrice Anna Recalde Miranda, la journaliste Paloma Moritz du média Blast (partenaire du film), et de s’interroger sur les enjeux environnementaux et leurs traitements dans les médias.

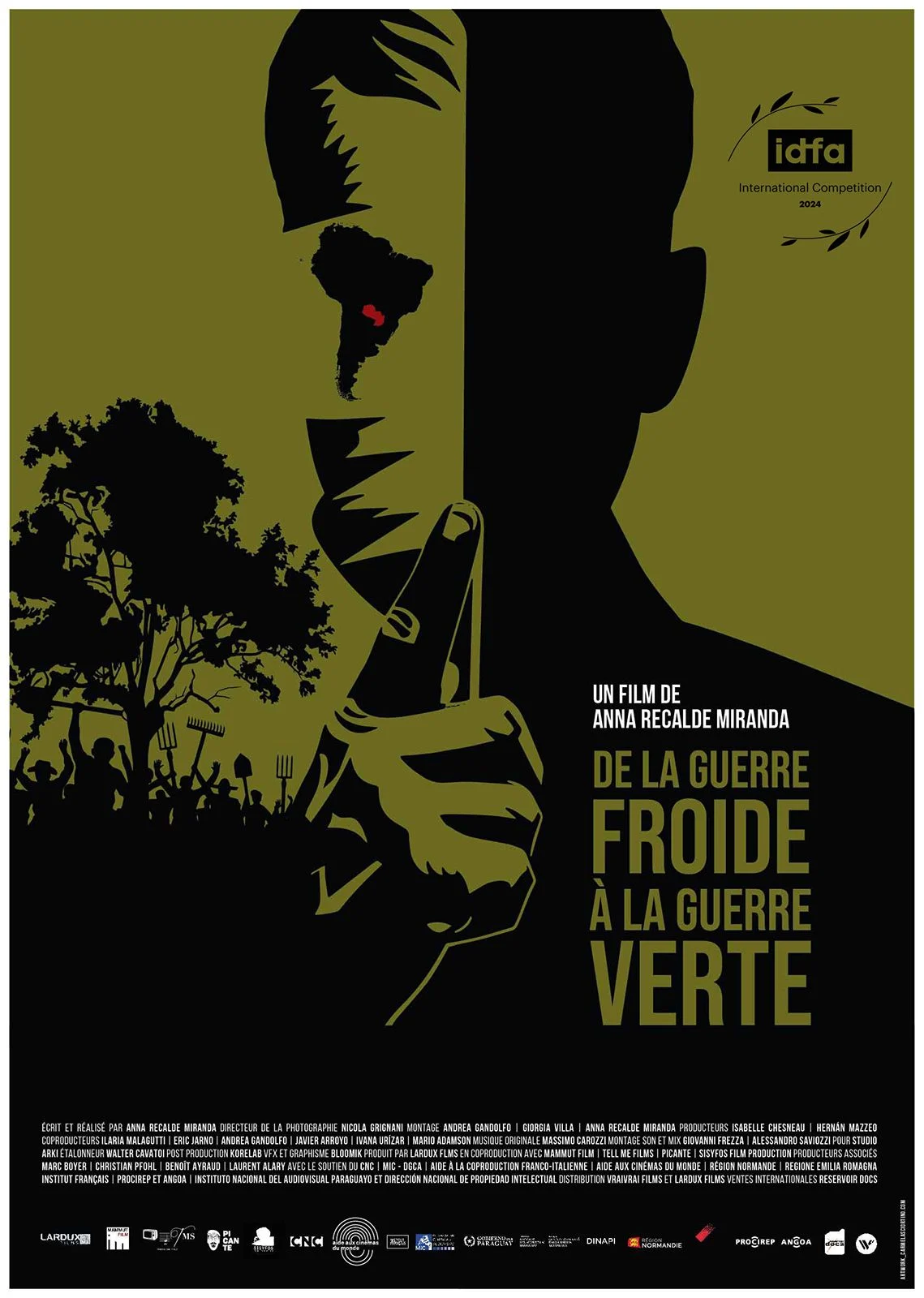

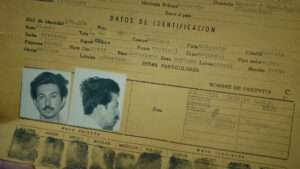

En salle depuis le 26 mars, le film documentaire « De la guerre froide à la guerre verte », signé par la réalisatrice italo-paraguayenne Anna Recalde, nous plonge dans l’histoire méconnue du Paraguay. « Le Paraguay a eu l’une des dictatures les plus longues d’Amérique latine, presque 35 ans, sous le militaire Alfredo Stroessner », nous précise-t-elle avant que la projection ne débute. En retraçant l’histoire de la dictature, la réalisatrice retrace la genèse de l’opération Condor, une coordination des dictatures latino-américaines dans la répression des opposant·es politiques entre les années 1970 et 1980, avec l’appui de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis. Le Paraguay, pays enclavé par la Bolivie, le Brésil et l’Argentine, est devenu la base opérationnelle de cette décennie de terreur contre tous les « ennemis de l’intérieur » de ces dictatures ; principalement les communistes, les socialistes et les leaders autochtones s’opposant aux juntes militaires au pouvoir. Une nomination, nous explique la réalisatrice, toujours présente dans le berceau de l’agrobusiness du soja pour désigner les opposant·es de ce modèle économique.

À travers ce film documentaire débuté en 2018, Anna Recalde retrace le fil liant cette opération de grande ampleur à ses vestiges aujourd’hui présents dans les techniques de répression des « défenseurs de la terre ». Notamment en « République du soja », un territoire situé aux frontières du Paraguay, du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay. « C’est une image très puissante, d’autant plus qu’elle provient des agro-industries implantées dans cette zone même » nous explique Anna Recalde au micro de Radio Parleur. « C’est très bien trouvé, car ça dénote un territoire qui a ses règles et un pouvoir redoutable. On l’a vu s’exercer au moment du coup d’État parlementaire en 2012 [de Fernando Lugo au Paraguay – ndlr], mais aussi lors de l’élection de Jair Bolsonaro, ou le renversement de Dilma Rousseff [en 2016, alors présidente de la République du Brésil – ndlr]… Ce sont des pouvoirs économiques qui ont une grande influence dans la politique ».

La culture du soja est élémentaire dans le système mondial agricole, notamment sur le territoire paraguayen de cette « République », représentant 96 % des terres cultivables du pays. Ces mêmes cultures transnationales sont la clé de voûte du marché commun du Sud, plus connu sous l’intitulé Mercosur. Cet espace de libre circulation économique regroupe l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay, ainsi que la Bolivie depuis 2024. Le Mercosur détient des accords commerciaux majeurs en Europe, notamment avec l’Union européenne, qui représentait 13,3 % de ses exportations en 2023. Le soja, à lui seul, en compose les 70 %.

« De la guerre froide à la guerre verte », bien qu’il retrace le passé dictatorial de la région sud-américaine et l’essor de l’agro-business mondial du soja, est d’une grande actualité. D’une part, en raison du récent accord de libre-échange controversé entre le Mercosur et l’Europe, mais également en raison de la destruction de la biodiversité et la pollution de ce territoire par l’intrant de pesticides. Sans oublier la répression des écologistes et des populations indigènes habitant ce territoire transformé en « désert vert » , des sujets d’actualité existant aussi sur d’autres territoires sud-américains et européens.

« On parle aujourd’hui d’un ‘backlash’ sur l’écologie »

Pourtant, ces sujets socio-environnementaux sont peu abordés dans les médias, à l’extérieur des salles obscures projetant des documentaires sur le sujet… Paloma Moritz, réalisatrice et journaliste en charge du pôle écologie du média indépendant Blast, nous donne quelques clefs de compréhension. « On parle aujourd’hui d’un ‘backlash’ sur l’écologie, un concept inventé par Susan Faludi [en 1991 – ndlr] pour désigner à l’époque le retour de bâton sur l’avancée des droits des femmes face aux forces conservatrices, qui essayaient de faire en sorte qu’elles s’arrêtent. C’est exactement ce qui est en train de se passer sur l’écologie », pointe-t-elle.

L’observatoire Média Écologie souligne que les sujets environnementaux représentaient 3,7 % du temps d’antenne dans les médias audiovisuels français en 2024, notant une baisse de 30 % par rapport à 2023. Comment l’expliquer ? « Il y a eu un momentum en 2018 et 2019, avec des prises de conscience, des marches pour le climat, des actions de désobéissances civiles de plus en plus importantes, et ensuite, on voit ce retour de bâton. Notamment, parce qu’on voit des forces politiques, économiques, qui veulent préserver le statu quo à tout prix […] », précise Paloma Moritz. « En conséquence, ce sujet n’est pas dans le débat public. On l’a vu lors des dernières législatives [en 2024 – ndlr]. Ces élections ne se sont absolument pas jouées sur la question écologique alors qu’on serait en droit, en tant que citoyen·nes, de demander aux personnes qui aspirent à faire des lois pour la France : qu’est-ce qu’elles imaginent pour notre avenir ? Comment imaginent-t-elles nous protéger des événements climatiques de plus en plus importants ? »

« Ce n’est pas qu’une enquête factuelle sur le soja et l’héritage de la dictature »

Au Paraguay, en France et ailleurs, la question environnementale est de plus en plus préoccupante. Pourtant, elle est également difficile à amener dans le débat public : grands intérêts économiques, invisibilisation des thèmes écologiques dans les médias, manque de formations pour traiter l’actualité « anxiogène » environnementale, pouvoirs politiques qui empêchent de produire le débat, etc.

Pour parler des enjeux agricoles existants dans le pays d’origine de son père, Anna Recalde a choisi d’utiliser la forme du documentaire de création avec son équipe. « Il s’agit d’une subjectivité affirmée, d’un voyage, d’une rencontre avec plusieurs personnes importantes dans l’histoire de lutte du Paraguay. Cette forme permet d’être plus libre pour donner de la visibilité à certains aspects plutôt que d’autres. Ce n’est pas qu’une enquête factuelle sur le soja et l’héritage de la dictature, c’est aussi une rencontre avec des personnes qui ont lutté toute leur vie. »

En plus du manque de formation des journalistes sur les sujets écologiques, Paloma Moritz souligne les enjeux structurels des médias qui empêchent le traitement de ce genre d’information. « En 2021, avec un collectif de journalistes, on avait mis en place une charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique, qui proposait une sorte de boussole pour un journalisme du XXIe siècle. Il y a un certain nombre de conseils dessus. Il y a évidemment cette question de la formation et celle de la régulation de la publicité. C’est-à-dire que si on travaille dans des médias privés qui dépendent d’annonceurs qui font des publicités pour des produits extrêmement polluants, évidemment il y a certains scandales écologiques dont les journalistes ne peuvent pas parler. Je pense aussi qu’il y a une nécessité de ne plus voir l’écologie comme une simple rubrique. Cela doit devenir un prisme à travers lequel on va évaluer tous les sujets de notre société ».

Radio Parleur recommande d’aller voir « De la guerre froide à la guerre verte », un film documentaire qui met en lumière les enjeux environnementaux et climatiques existants au Paraguay et ailleurs. L’angle original de la cinéaste nous permet de découvrir et de comprendre les origines de la répression des opposant·es de cette « République » économique transnationale, omniprésente dans le système agricole latino-américain et français. Comme le souligne la réalisatrice tout au long du film et lors de la discussion au Méliès, cette plongée de l’autre côté de l’océan Atlantique est une rencontre avec des personnes luttant au quotidien pour la démocratie, la liberté d’expression et la protection environnementale.

Erin Rivoalan-Cochet